全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超える

2025年9月4日、今年度の最低賃金の改定について、全ての都道府県の引き上げ額が出そろいました。

結果は実に衝撃的で、タイトルの通り、全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超える結果となりました。

筆者がアルバイトをしていた学生時代、時給が800円を超え非常に嬉しかった思い出も懐かしく思います。

引き上げ額について、最も大きな都道府県は熊本県の82円(最低賃金は1,034円)、次いで大分県が81円(同1,035円)、秋田県が80円(同1,031円)となりました。

昨年度は徳島県の84円が突出していましたが、今年度は75円以上の引き上げを行った都道府県が10県にのぼります。

最低賃金が最も高いのは変わらず東京都で1,226円(引き上げ額は63円)です。逆に最も低いのは高知県、宮城県、沖縄県で1,023円となっています。

思い返せば、最低賃金が全国加重平均で1,000円を超えたのは2023年で1,004円。

翌2024年は大幅アップで1,055円(前年+51円)に達し、今回の改定では1,121円(前年+66円)になるとのことです。

あくまで現時点ですが、政府目標は、2030年までに最低賃金の全国加重平均を1,500円にすることです。

今後、毎年95円の賃上げを行うと、2029年に1,500円を超えます。とてつもないペースです。

この流れを踏まえ、向こう5年程度で起こる課題を想定してみます。

■ 新卒初任給の相場は30万円に

月の所定労働時間を仮に160時間とすると、最低賃金1,500円×160時間=240,000円となります。当然、所定労働が175時間の会社はもっと高く、262,500円となります。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、大卒初任給26万円以上というのは、従業員数1,000人以上の企業において上位24.3%に入る高水準です。

また同調査によると、従業員規模10人以上における高卒初任給の中央値は183,800円、大卒初任給の中央値は229,900円であり、高卒初任給に対する大卒初任給は125%。つまり、高卒初任給と26万円とするなら、大卒初任給は325,000円となります。

あくまで電卓をたたいた計算上のお話しですが、昨今の新卒初任給の引き上げ状況や、最低賃金=初任給設定でないことを考えると、決してオーバーな表現ではないことがお分かりいただけると思います。

若年者確保の難度が更に高くなりそうです。

■ 中小企業の経営に影響

昨今、いわゆる「人手不足倒産」が増えています。

人手不足倒産とは、人件費の高騰や社員の退職、採用難を理由とした倒産を指します。

帝国データバンク社のHPを見ると、コロナ禍の前にあたる2019年(の上半期)と比較して、2025年(の上半期)は倍以上のペースで人手不足倒産が増えています。その他の調査団体においても類似のデータは多く出ています。

最低賃金の上昇に限らず、昨今の賃上げブームを踏まえると、人手不足倒産の波は更に大きくなることが予想されます。

日本企業における中小企業の割合をご存じでしょうか。

中小企業庁のデータによると、2021年時点の中小企業の割合は99.7%とのことです。実はこのデータは、約20年前と比較して大きな変化はありません。

(同じ団体が同じ手法を用いて継続して集計していないため、若干のブレはありそうです)

しかし、企業数そのものは減少を続けており、中小企業庁のホームページを見る限り、1999年に約485万社あった日本企業は、2016年時点で約359万社まで減少しています。この17年で25%以上、毎年7万社以上の企業がなくなったことを示しており、そのほとんどは中小企業ということになります。

人の問題が中小企業に与える影響は、更に強くなっていきそうです。

■ 地方の中小企業の経営には更に大きな影響

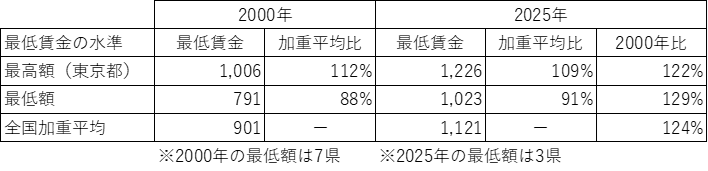

最低賃金が最も高い東京都と、最も低い県の推移を比較してみます。

ご覧いただいたように、東京都と地方の差は縮小しています。細かなデータは割愛しますが、いわゆる都市部と地方の差も縮小しています。

これは、最低賃金の絶対額の低い都道府県が、人手不足を理由に積極的に最低賃金を引き上げているためで、都道府県別の賃金格差の是正にはつながっています。

ただし、これが地方企業の経営を圧迫する可能性があります。

単純に人件費が増加するのはもちろんのこと、体力のある大企業(の地方工場やコールセンター等)の賃上げが加速することによる社員の退職や採用難は加速し、前述の通り人手不足倒産のような現象は加速していきそうです。

特にインパクトが大きいのは中小企業であり、受難の時代とも言えます。

最後は少し余談ですが、今後は、中小企業で働くメリットを、賃金水準以外で打ち出す必要性が高くなると感じています。

一般的には、

1.経営陣との距離が近く、経営の視点が学べる

2.意思決定が速く、自身の考えを形にしやすい

3.様々な業務経験を積むことでキャリアを伸ばせる

4.何かあった時、柔軟な働き方に対応してもらいやすい

5.アットホームな雰囲気で居心地がいい

といったところでしょうか。

貴社は、この辺りの整備・言語化などできていますでしょうか。